娘の前で針と糸を使う機会もあるのですが、手先が器用になってきたことに自信があるらしい彼女は興味津々。

みーちゃん

みーちゃん

リコ

リコ

あ、でもそういえば幼稚園ではやってるんだっけ!

「ひとりでできた!」の達成感を大事にする「モンテッソーリ教育」には気づかされることがたくさん。

「おしごと」と呼ばれる活動については、娘が幼稚園から持ち帰る制作物をヒントに、家でも遊びに取り入れてるようにしています。

今回は集中力を育むお裁縫入門「縫い刺しのおしごと」を紹介!

おうちで実践!縫い刺しのお仕事

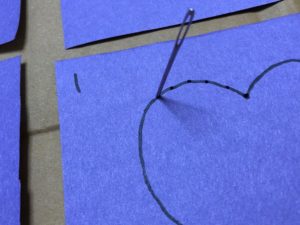

布ではなく、紙で練習するのがこの「縫い刺しのおしごと」。

一番最初に図案に針が通る穴を開けておき、そのガイドに沿って針で糸を通していきます。

「穴を開ける」「糸を通す」「糸を切る」「糸を結ぶ」など、細かい作業は初めは大人がやっているのを見ていてもらい、やりたい!と言い出したら難しくても何度か挑戦してもらいます。

1ヶ月近く続けていますが、最近は穴あけと糸通しがかなり上手になってきました。

いつもママがやっている縫い物を私もやっている!という実感があって、とっても嬉しいみたいですよ。

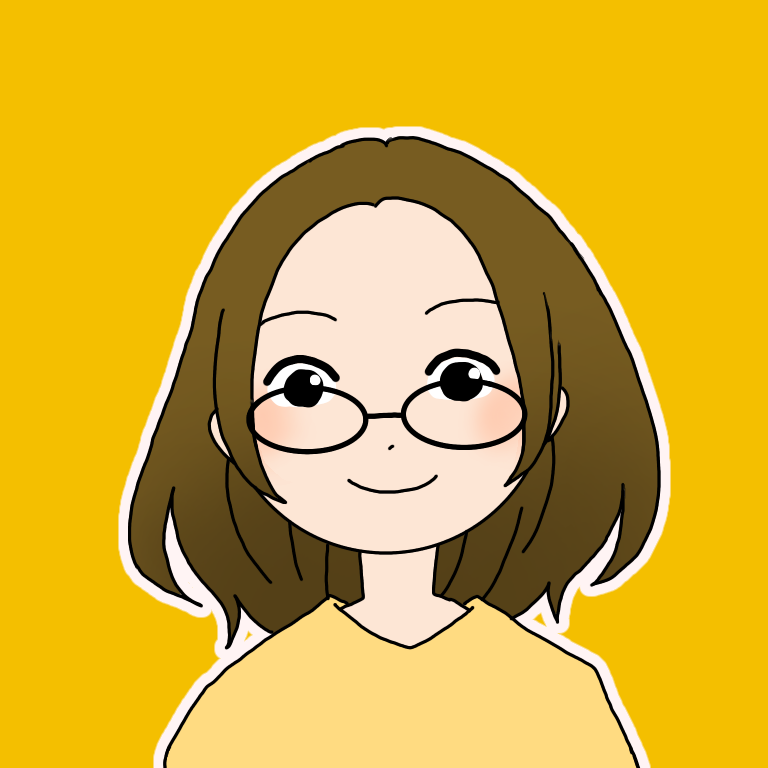

用意するもの

一番大事な「針」ですが、我が家では毛糸用のとじ針(100円ショップで購入)を使用中。

穴が大きく、先も少し丸くなっているのがちょうどいいのです。

使う道具が「本物(大人の使っているもの)であること」は、使い方を真似たり達成感を味わうためには大事なポイント。

刺繍針や縫い針でももちろんできますが、穴も小さく先端も尖っているので、慣れてからの方がいいと思います。

糸は毛糸や、レース糸(20番くらいの太いもの)がおすすめ。

どちらもだいたいの100円ショップで購入できます。

穴あけの道具としてはできれば目打ちを用意したいところ。

目打ちがない場合は、縫うのに使う針にキャップを被せるようにすれば小さい手でもしっかり握って穴をあけられます。

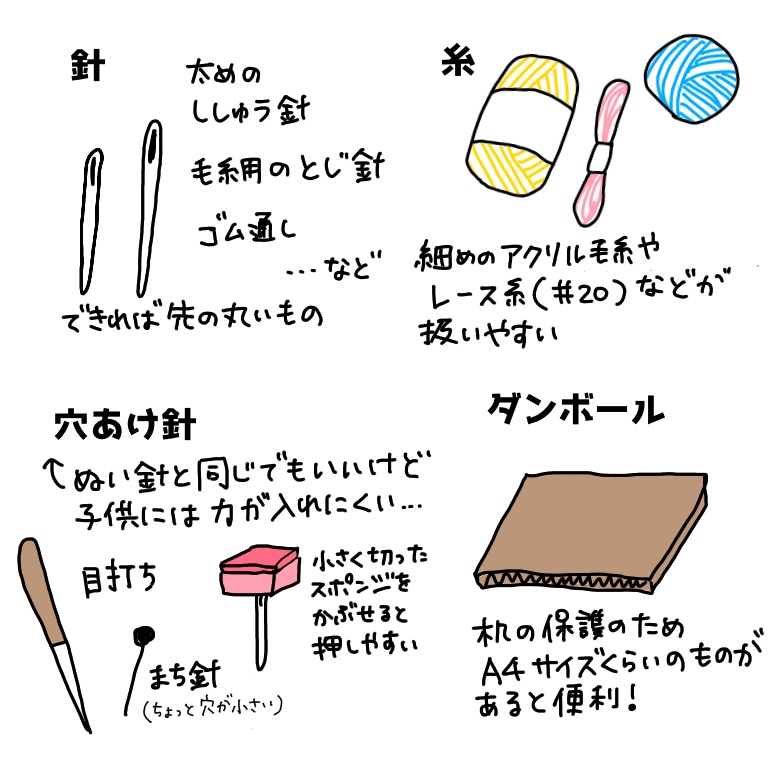

①図案に穴を開ける

使うのは画用紙などの厚紙です。

紙を握ってグシャーっとしてしまう子には、慣れるまで食品トレイなどの少し硬いもので練習するのも◎

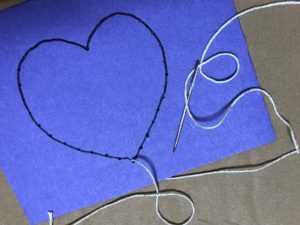

最初は直線や◯△◻︎などのシンプルな形から始めますが、慣れてきたら色々な形を描いてあげるとやる気も出るみたい。

みーちゃんはハートとリボンが欠かせません。

お気に入りのマークならいっそう楽しめそうですね。

穴の間隔は1〜1.5cmくらい、なるべく等間隔で。

偶数個あけるのがセオリーらしいです。

リコ

リコ

子供が自分であける場合、最初のうちは穴を開ける位置のガイドとして、輪郭線を描いたのとは別の色で点を描いてあげるとわかりやすいです。

この写真では見えにくいですが、鉛筆で点を描き足してあります。

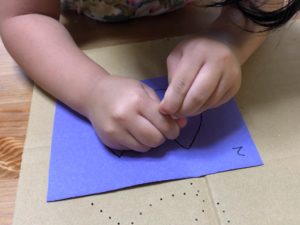

②針に糸を通す

毎度かなり集中して取り組んでいる糸通し。

しかも、通さなければいけないのは縫いはじめだけではありません。

糸を引っ張りすぎてよく針からすっぽ抜けるので、作業中に何回も通しなおすハメになるのです。

みーちゃん

みーちゃん

リコ

リコ

3回頑張って難しかったらママ手伝うよ

毎回やってあげるのは面倒なので自分でもチャレンジするよう促します。

結局だいたい私が通すことになるんですが、コツを覚えてきて最近はお呼び出しも減りました。

糸を用意するのも、慣れてきたら子供にやってもらいましょう。

図案に対して長すぎたり短すぎたりするかもしれませんが、「この絵のまわりはどのくらいの長さかな?」と考えながら試行錯誤する力を育むそうです。

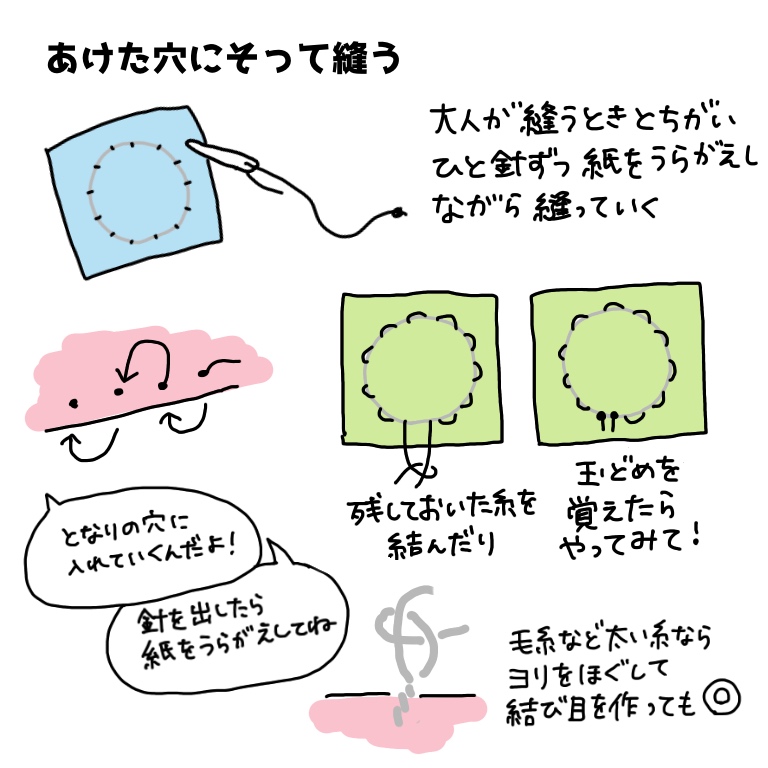

③縫い刺しする

大人が手縫いをするときは布にしわを寄せるようにして縫い進めますが、縫い刺しのおしごとではひと針ごとに紙を裏返して、次に針を入れる穴が見えるようにして作業します。

その場合紙が厚いので大人の人が穴をあけてあげてください〜

幼稚園の先生

幼稚園の先生

我が家の場合「糸を結ぶ」はまだ大人担当。

2本の糸での固結びはできるので、最近は糸端をセロテープなどで10cmくらい残して仮止めしておき、縫い終わりの糸と一緒に結ぶやり方で止めることが多いです。

本人は玉留めがやりたいらしいので、これからちょっとずつ練習ですね。

もちろん、最初は始めも終わりもセロテープでとめる方法でも◎

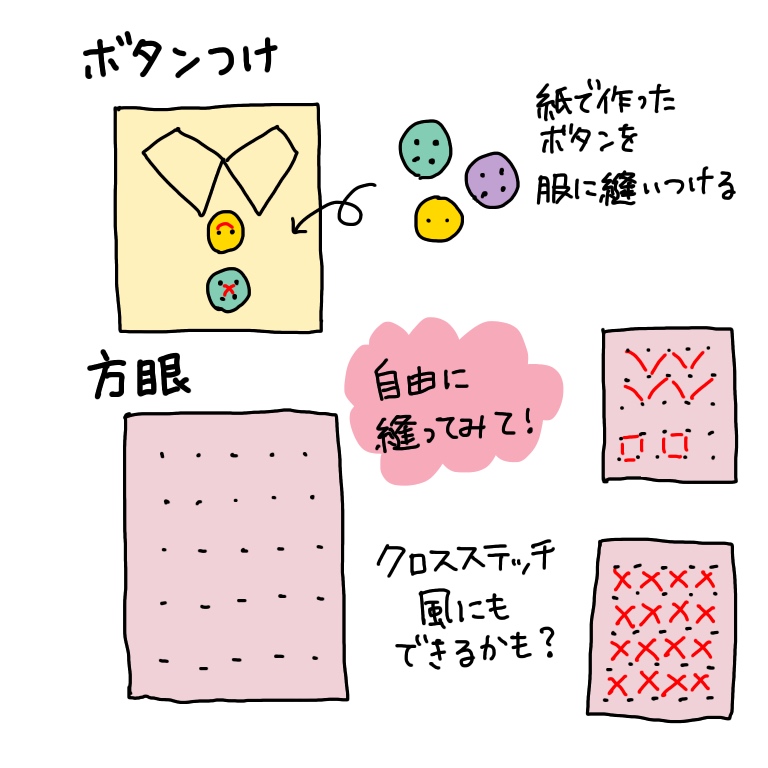

応用編

小さな丸を切り抜いたものに2個or4個の穴をあけたボタンを作っておきます。

洋服の絵を縫い刺しした後で、好きなボタンを選んで縫い付ける遊びもできますよ!

もちろん本物のボタンを使ってもいいですね。

方眼のように等間隔の穴をあける台紙も紹介してもらいました。

最初のうちはたくさんの直線を縫ってもよし。

ジグザグや四角など、自由に模様を作って縫ってもよし。

上級編ではクロスステッチの練習にも使えます。

ところでモンテッソーリ教育って?

イタリア初の女性医師・マリア・モンテッソーリによって考案された教育法です。

「自立していて、有能で、責任感と他人への思いやりがあり、生涯学び続ける姿勢を持った人間に育てる」ことが大きな目的。

大人は、子供が自主的に興味を持って選んだ活動を通して成長することを手助けする「援助者」としての立場で関わります。

日常生活の練習、感覚教育、言語教育、算数教育、文化教育の5分野に分かれて体系化されており、独特の「教具」を使う場合もあります。

リコ

リコ

子供の自主性を大事にする

達成の喜びを奪わない

間違いを直接的にたださない 大人の一方的な都合で中断・妨害しない

……etc.

幼稚園での先生たちの接し方を見ると、ついつい「危ないよ!」「こっちでやって!」「違うでしょ」となってしまう自分の声がけや環境づくりについて考えさせられます。

参考 モンテママのたからものモンテッソーリ教具をお手頃価格で販売するショップ

今後も園での活動を参考に、おうちで真似できたものをどんどん紹介していきます♪

猛暑、雨や雪の日、体調が悪くて遊び場に行けない日…

そんな時に「できた!」を伸ばせるアイディア室内遊びができると楽しいですね。

子供との室内遊びの記事はこちら

【教材レポ】こどもちゃれんじほっぷ11月号

【教材レポ】こどもちゃれんじほっぷ11月号  【教材レポ】こどもちゃれんじほっぷ10月号

【教材レポ】こどもちゃれんじほっぷ10月号  【マネして実践おうちモンテ】折る・たたむおしごとで自分の服は自分でたたむ子に

【マネして実践おうちモンテ】折る・たたむおしごとで自分の服は自分でたたむ子に  【教材レポ】こどもちゃれんじほっぷ9月号

【教材レポ】こどもちゃれんじほっぷ9月号  【マネして実践おうちモンテ】いつもの工作材料にひと工夫で楽しくハサミ上達!【2歳〜】

【マネして実践おうちモンテ】いつもの工作材料にひと工夫で楽しくハサミ上達!【2歳〜】

コメントを残す