リコ

リコ

たたんで袋に入ってたけどみーちゃんがやったの?

だって3歳のおねえさんだからねっ!

みーちゃん

みーちゃん

リコ

リコ

幼稚園でもいっぱい練習してるんだねー

「ひとりでできた!」の達成感を大事にする「モンテッソーリ教育」には気づかされることがたくさん。

「おしごと」と呼ばれる活動については、娘が幼稚園から持ち帰る制作物や断片的な話をヒントに、家でも遊びに取り入れてるようにしています。

今回紹介するのは、家事の即戦力にもなってくれる⁉︎「折る・たたむおしごと」です。

もくじ

おうちで実践!折る・たたむお仕事

たたんでは崩され、たたんでは崩され…出来上がった分を尻に敷いたり足で押さえたり。

小さい子供と一緒に洗濯物を片付けるのは、賽の河原に石を積むような作業ですよね。

かといって別室にほったらかしておくわけにもいかない。本人もマネしてやりたがるし…と、2歳を過ぎた頃から我が家では洗濯たたみのお手伝いをかなりやってもらっています。

未就園児教室時代にもらったアドバイスを基に取り組んだ遊びのアイディアや、体験談をご紹介していきますよ〜!

ステップ1:布を繰り返し折る・たたむ

紙は一度折り目をつけたら跡がついてしまって繰り返しの練習が難しいですよね。

正方形のふきんに、折り目の目安をステッチした教具があるそうです。

こちらの本でも、ガーゼや木綿で作るハンカチにステッチを入れるアイディアが紹介されていました。

何度も繰り返し折る練習ができ「角をしっかり合わせる」「綺麗にたたむ」を実感できるのでおすすめです!

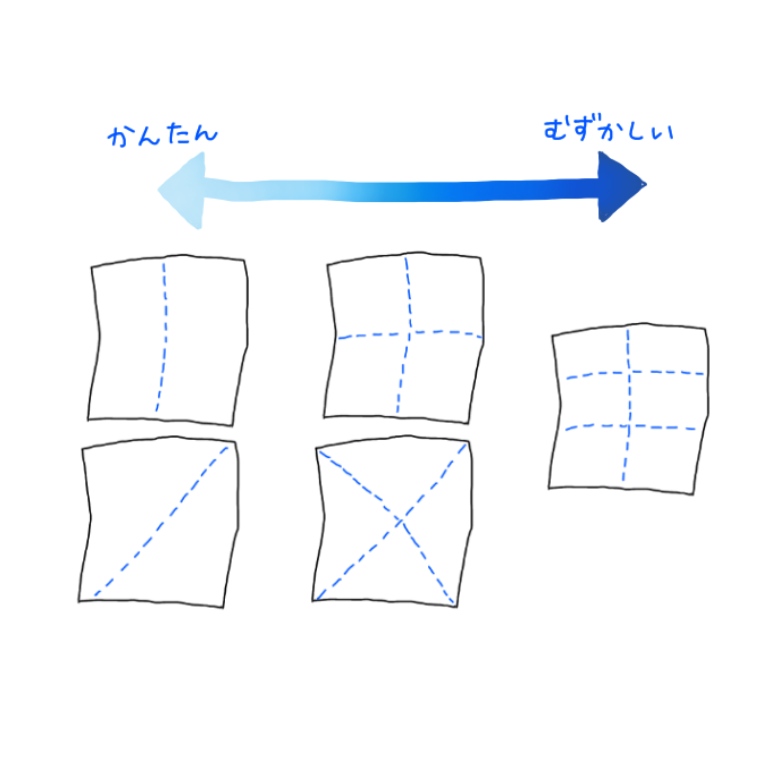

①1本の線で縦・斜めに折る

②同じ折り方を繰り返してたたむ

③小さくたたむ

と、この図では右に行くほど難易度が上がります。

リコ

リコ

私はIKEAの10枚組ハンドタオル「KRAMA」にマジックでごりごり折り線を描いて使っていましたw

30×30cmで2歳児には少し大きめでしたが、安い&使わなくなったら別の用途に使いやすい、ということでちょうど良かったです。

(トイレトレーニングの後始末用におもちゃから雑巾に降格してしまったので写真はなし…下の子がやりたがる時期にまた作ります…)

ステップ2:お人形の服や紙で作った服をたたむ

こどもちゃれんじの「はなちゃん」をはじめ、ぬいぐるみ・お人形のお洋服をいくつかもっています。

メルちゃん系・レミンソラン系もお着替えがどんどん増えますよね。

これらの着替えをするときに、使わない分をたたむ遊びをしました。

①まずはおヘソを下にして綺麗に広げる

②袖があるものは折る

③身ごろを折る

④他の服と揃えてしまう

ただ、人形の服は子供服と比べてもシンプルな作りになっているので、子供がやりたい「洗濯物をたたみたい!」「お手伝いしたい!」という欲求をいまいち叶えてくれなかったみたいなんですよね。

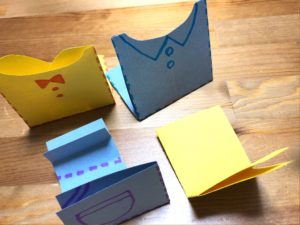

2歳半くらいまで、紙で作った色々な形の洋服をたたんで箱にきっちり収納する遊びもかなりハマっていましたが、やはり物足りない様子。

(今回久しぶりに作ってあげたらブーム再燃したようですが笑)

こんな感じですね。両面に点線で折り目を描いてあげ、折グセもつけてあります。

リコ

リコ

「子供の手で扱いやすい」かつ「本物であるほどよい」という幼稚園の先生のアドバイスは本当だったようです。

我が家はこのへんから諦めて洗濯物で遊ばせながら教えることにしました。

ステップ3:本物の服をたたむ!古着で練習用おもちゃを作っても◎

さて、本物の洗濯物で練習し始めた2歳のみーちゃん。

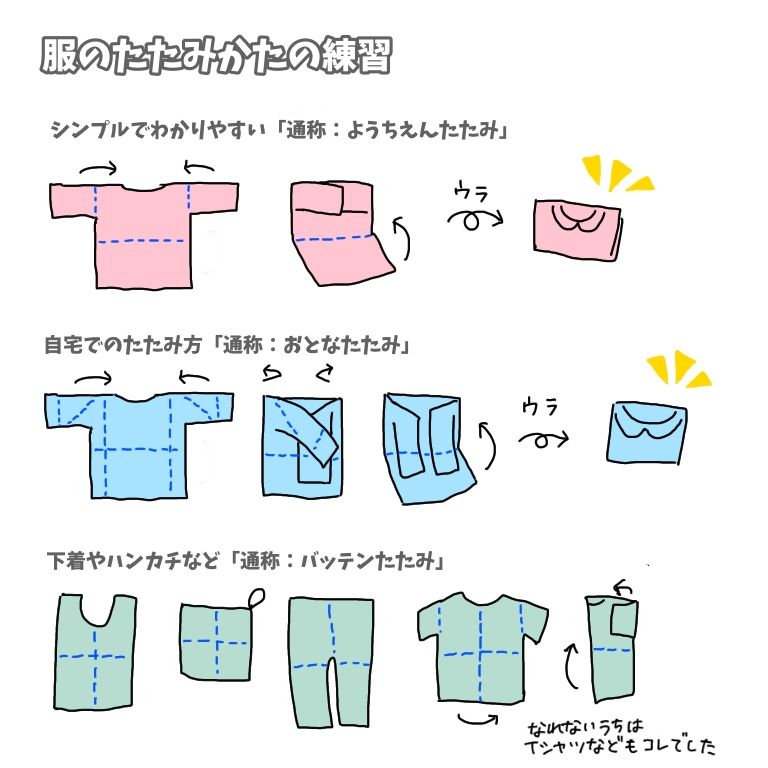

我が家では最初は自分の服すべて「バッテンたたみ」をしていました。

けれど、一緒に洗濯物をたたんでいるとだんだん私の手元が気になってくるもよう…

みーちゃん

みーちゃん

めんどくさっと思いましたが子供のやる気を尊重。

やっぱり大人と同じことをやりたがるんですね〜!

ゆっくり手元を見せながら「おとなたたみ」を教えました。

もちろんなかなか思うようにできずにイライラし投げ出してしまうのがしょっちゅうでした…

私も私で、最後までやらないなら手を出さないで!と突っぱねてしまうことも…

お互いのコンディションが良いときにゆるっとやるくらいが良いですね◎

最近はいっちょまえに仕上がりの美しさを気にするようになってきたので、リビングでも遊びながら練習できるようにおもちゃを作りました。

みーちゃん

みーちゃん

リコ

リコ

サイズアウトし、かつスナップが壊れていたり食べ物シミが取れなかったりする「おさがりできない本物の服」を利用します。

ボディ肌着の股部分を切り落として、折り線にあたるところに色糸でジグザグミシンをかけます。

折り方は各家庭の「いつものたたみ方」に合わせるといいでしょう。

肩のところが難しい「おとなたたみ」も本人がやりたいのならばどうぞどうぞ練習して!という気持ち。

今回は半袖と長袖を作ってみました。

一生懸命何度もたたんでは直し、たたんではまた直し…と練習しています。

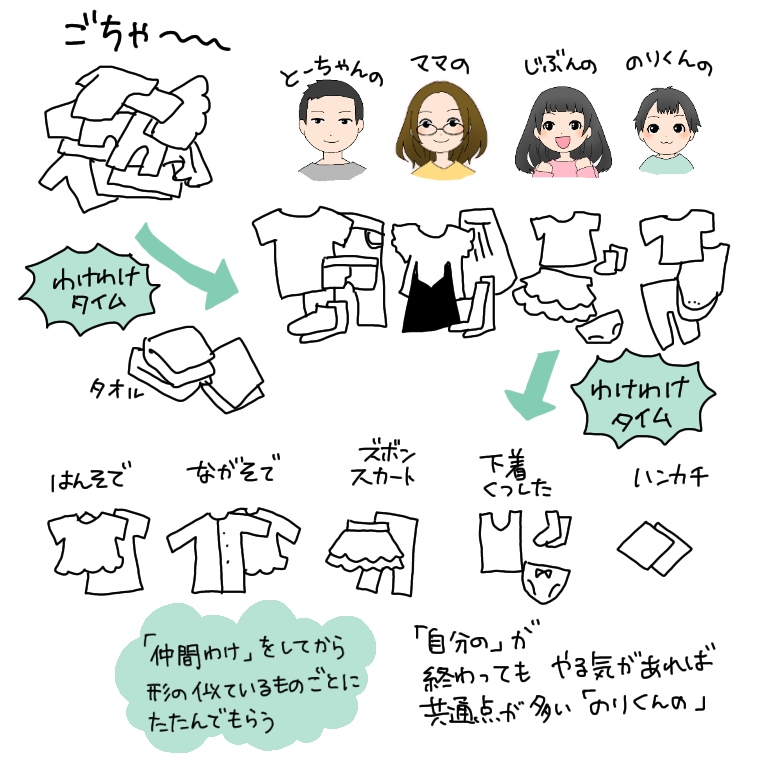

ステップ4:洗濯物の仕分けと片付け

「仲間わけ」にハマってきた2歳後半〜3歳頃からは実際の洗濯物の片付けに大活躍してくれました。

私が乾いたものをハンガーから外したら、みーちゃんの「わけわけタイム」がスタート!

共用のタオル類と、家族四人それぞれの服を時々質問しながら分けていきます。

私はその隙に大急ぎで新しい洗濯物を干し干し。

分け終わったらひと休みして第2の「わけわけタイム」!

自分の服をトップス(長袖・半袖)やボトムス(ズボン・スカート)、下着や靴下、ハンカチに分けてもらいます。

これは本人の衣装ケースの分類に合わせてみました。こうすると、たたんだものをそのまま引き出しにしまいやすいみたい。

一枚一枚広げて形を確認しながらたたんで…

めっちゃくちゃ時間かかる…

けど…着実に進んでるし、集中していると大人しい…

頑張っている隙に私は大人の分の洗濯物をマッハでたたみます。

量が少ない日は、サイズ感が近くて共通点が多い弟の洗濯物もたたんでくれますよ!

幼稚園に行き始めてから身の回りのことを自分でする機会が増え、ますます自信がついてきたみーちゃん。

皆の分もたたみたくてうずうずしていますが…

みーちゃん

みーちゃん

リコ

リコ

のりくんのをやってくれるのは助かるけど、まだ自分のが途中だよね。

まず自分のことをきちんと終わらせよう!

リコ(本音)

リコ(本音)

手元がお留守だーーー!)

こちらも落ち着いて見守る余裕があるときに取り組むべきなんですが、ちょっと戦力になってくると途端にあてにしちゃってダメですね笑

自分のことを自分でやる習慣はついて欲しいので、私も自省しつつこれからも一緒に練習していきたいと思います。

リコ

リコ

ところでモンテッソーリ教育って?

イタリア初の女性医師・マリア・モンテッソーリによって考案された教育法です。

「自立していて、有能で、責任感と他人への思いやりがあり、生涯学び続ける姿勢を持った人間に育てる」ことが大きな目的。

大人は、子供が自主的に興味を持って選んだ活動を通して成長することを手助けする「援助者」としての立場で関わります。

日常生活の練習、感覚教育、言語教育、算数教育、文化教育の5分野に分かれて体系化されており、独特の「教具」を使う場合もあります。

リコ

リコ

子供の自主性を大事にする

達成の喜びを奪わない

間違いを直接的にたださない 大人の一方的な都合で中断・妨害しない

……etc.

幼稚園での先生たちの接し方を見ると、ついつい「危ないよ!」「こっちでやって!」「違うでしょ」となってしまう自分の声がけや環境づくりについて考えさせられます。

参考 モンテママのたからものモンテッソーリ教具をお手頃価格で販売するショップ

今後も園での活動を参考に、おうちで真似できたものをどんどん紹介していきます♪

猛暑、雨や雪の日、体調が悪くて遊び場に行けない日…

そんな時に「できた!」を伸ばせるアイディア室内遊びができると楽しいですね。

子供との室内遊びの記事はこちら

【教材レポ】こどもちゃれんじほっぷ11月号

【教材レポ】こどもちゃれんじほっぷ11月号  【教材レポ】こどもちゃれんじほっぷ10月号

【教材レポ】こどもちゃれんじほっぷ10月号  【教材レポ】こどもちゃれんじほっぷ9月号

【教材レポ】こどもちゃれんじほっぷ9月号  【マネして実践おうちモンテ】紙で練習する「縫い刺し」で憧れのお裁縫気分!【3歳〜】

【マネして実践おうちモンテ】紙で練習する「縫い刺し」で憧れのお裁縫気分!【3歳〜】  【マネして実践おうちモンテ】いつもの工作材料にひと工夫で楽しくハサミ上達!【2歳〜】

【マネして実践おうちモンテ】いつもの工作材料にひと工夫で楽しくハサミ上達!【2歳〜】

コメントを残す