こんにちは、リコです。

お正月に必ず作るものがもうひとつありました!

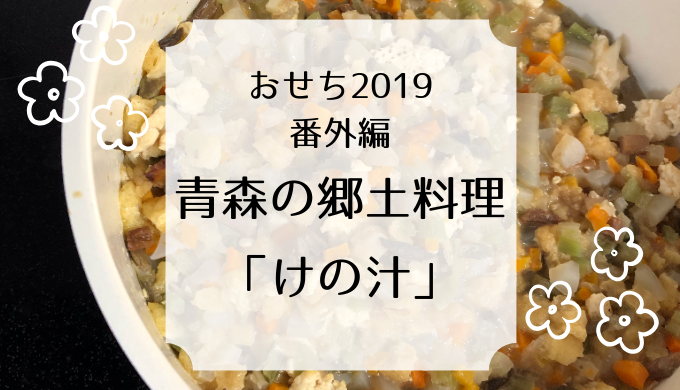

私の地元青森の郷土料理で、野菜とタンパク質ががたっぷり取れる「けの汁」です。

料理の由来や一般的な材料、我が家のレシピをご紹介します。

リコ

リコ

けの汁は青森の郷土料理

参考 けの汁あおもり産品情報サイト 青森のうまいものたち「けの汁」は、主に津軽地方に伝わる郷土料理です。

「けの汁」とは“粥の汁(かゆのしる)”がなまって“けのしる”となったとされています。だいこん、にんじん、ごぼう等の野菜類と、ふき、わらび、ぜんまい等の山菜類、油揚げや凍み豆腐などを細かく刻んで煮込み、味噌やしょうゆで味付けした栄養豊かな汁物です。

入れる具材は各家庭でばらつきがありますが、

・根菜類(だいこん、にんじん、ごぼう)

・山菜類(ぜんまい、わらび、ふき)

・豆製品(油揚げ、凍み豆腐、焼き豆腐、大豆や金時豆)

お出汁は昆布、味付けは味噌が一般的みたいです。

リコ

リコ

小正月(1月15日)が女正月と呼ばれていた頃、お嫁さんが実家に戻る際に家族が温め直して食べられるようにと、大鍋いっぱいに作り置きしたのが由来と言われています。

今ならレトルトカレーや冷凍パスタ置いってって、足りなければコンビニやスーパーの弁当惣菜ってところですかね。いい時代だ。

私と祖母とけの汁

子供の頃は徒歩5分の距離に住んでいた母方の祖父母の家に集まって年越しをすることがほとんどでした。

本来小正月の行事食であるけの汁を年末年始に作る習慣は、祖母譲りです。

おせちの支度と並行して、山盛りの材料をキッチンに並べて小さな背中を丸め丁寧に下拵えをする祖母。

私や母、同居していた伯母や従姉妹たちが入れ替わり立ち替わり手伝って、多い時は大鍋2つ分くらいのけの汁を拵えていたものです。

リコ

リコ

孫が一人巣立ち二人巣立ち、家族も歳をとって食べる量が減り、支度する量はだんだん少なくなっていきました。

私は二十歳を過ぎた頃から、

「この先県外に住む可能性のほうが高いから、今のうちに教われる事を教わっておこう」

と意識的に年末のお手伝いに行くようになりました。

漠然と手伝っていた作業の手順をメモしたり、学生時代の一人暮らしのキッチンで作ってみたり。

祖母は自分のレパートリーを教えるのが嬉しいようで、私が独立後におせちと一緒にけの汁を用意した写真などを見せると、いつも手放しで褒めてくれます。

我が家のレシピ

大体の材料はこんな感じです。

今年は18cmの鍋に半分くらいかな。

にんじん 1本弱くらい

だいこん 5cmくらい

(それぞれおせち作りで余った分)

ぜんまい水煮 1パック

ふき水煮 1パック

(各100gくらい)

こんにゃく 1/2枚

(煮しめの残り)

焼き豆腐 1/2丁

油揚げ 2枚

焼き干し ひとつかみ

水 具材がかぶるくらい

味噌 いつもの味噌汁よりも濃いめに

七草がゆの代わりに食べるとも言われているので、具材は七種類。

このために用意すると言うよりは、おせちの飾り切りで残ったり、使い残した野菜を使っているところがあります(´-ω-`)

①焼き豆腐以外の材料を細かく刻む

地元ではパウチのけの汁も見かけましたが、市販のは1cm角くらい。

祖母のけの汁は本当に細かくて、5mm以下です。

私もなんとなく(よせばいいのに)その切り方を踏襲…なかなかの重労働ですね〜

こんにゃくはスライスして、煮しめ用の手綱こんにゃくと一緒に下ゆでしたものを刻みますよ。

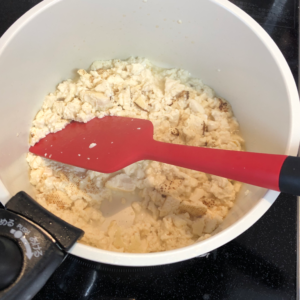

②ごま油をひいたフライパンで焼き豆腐を潰しながら炒める

ヘラで細かく切るようにして炒ります。

サラダ油でもいいけれど、風味が好きなのでごま油。

ここしか写真が残ってないw

③残りの材料と水、出汁用の焼き干しを入れて煮る

アクを取りながら野菜が柔らかくなるまで。

にんじんに火が通ればOKですね。

④味噌を加えて味を整える

火を通しながら数日食べるので、保存性を考えていつもの味噌汁よりも濃いめに作ります。

実家ではタッパーから小鍋に移すときに水を足して温めていました。

そこまで大量ではないので、我が家では温めて器によそった後、好みで沸かしたお湯を足しています。

娘の分はご飯を加えて具沢山のおじや風にするととってもよく食べてくれます。来年はのりくんもいけるかな。

完成したのは水分ひたひたでこんな感じ!

大人二人、幼児一人で3回食べました。

リコ

リコ

これからも作り続けたい思い出の味

味はまぁ味噌汁なんですが…

いろんな具材が入っている食感の楽しさ。

みんなでまな板を並べて一心に具材を刻んだ子供の頃の思い出。

そんな「ふるさとの味」なので、これからも年に一度・お正月くらいは作って食べたいなぁと思います。

正直言って本当に本当にめんどくさい食べ物ですが、もしよければ是非一度試してみてください!

リコ

リコ

2019年のおせちはこちら

【手作りおせち2019】家族の好物と縁起物のいいとこ取り!かかった金額も公開

【手作りおせち2019】家族の好物と縁起物のいいとこ取り!かかった金額も公開

コメントを残す